¡Inscribirme!

El Bosque Digital

El Bosque Digital te conecta con las herramientas y recursos esenciales para tu vida académica

Inscripciones

Inicia tu proceso de formación con El Bosque y comienza a forjar tu futuro profesional con calidad, compromiso y responsabilidad.

Financiación

Descubre planes de pago, créditos y convenios para hacer realidad tus estudios.

- Inscripciones

- Programas Académicos

- Facultades

- Facultad de Ciencias

- Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

- Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

- Facultad de Creación y Comunicación

- Facultad de Educación

- Facultad de Enfermería

- Facultad de Ingeniería

- Facultad de Medicina

- Facultad de Odontología

- Facultad de Psicología

- Departamento de Bioética

- Departamento de Humanidades

- Vida Universitaria

- Investigación

- Nuestro Bosque

El Bosque en contexto

Categorias

ALMA: el prototipo de inteligencia artificial que mejoraría la lectura de citologías

Autor: Comunicaciones

23 de Octubre de 2025

Tiempo de lectura: 3 minutos

La Universidad El Bosque desarrolla una plataforma en fase alfa, que podría apoyar la detección temprana y reducir falsos negativos en cáncer cervical.

En julio de 2025, la revista The Economist titulaba en una de sus portadas: “Winning the war on CANCER”. El informe especial abordaba los avances y desafíos frente a distintos tipos de cáncer y, entre ellos, mencionaba de manera destacada al cáncer de cuello uterino, que a principios del siglo XX era la principal causa de muerte por tumores en mujeres en Estados Unidos. El artículo recordaba cómo los programas de citología primero, y la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) después, lograron cambiar la historia. En el Reino Unido, por ejemplo, la vacuna redujo en un 90 % la incidencia de cáncer cervical entre mujeres jóvenes. Ese caso se convirtió en modelo global: la prevención funciona cuando se combinan ciencia, tecnología y políticas públicas.

El mismo mensaje inspira a un grupo interdisciplinario e interinstitucional en Colombia, encabezado por la Universidad El Bosque y financiado por Atenea y la Secretaría de Salud. Su proyecto se llama ALMA (Asistente de Lectura Médica Automatizada) y busca abordar un cuello de botella que ha frenado el progreso en el país: los falsos negativos en la prueba de Papanicolaou, el examen que define si una mujer entra o no a la ruta oncológica.

Te puede interesar: Nueva Ley de salud mental prioriza el enfoque biopsicosocial

Aquí el papel de la Liga Colombiana contra el Cáncer fue sido decisivo. Gracias a su red de pacientes en todo el país y a su experiencia en control de calidad, fue posible obtener y validar 2.000 muestras de citología cervical de 11 departamentos. Estas láminas, que ya habían pasado por procesos de revisión estandarizada, se convirtieron en las bases de datos —conocidas en el ámbito científico como datasets— que alimenta a ALMA. Sin la Liga, explican los investigadores, el proyecto no habría tenido acceso a un volumen tan robusto y diverso de casos, ni a la confianza clínica necesaria para que el software se desarrollara con rigor.

El profesor Andrés Cardona, bacteriólogo con maestría en inmunología y doctorando en informática, lo resume sin rodeos: “Si la citología se reporta como negativa, la paciente no entra a seguimiento. Ese punto de dolor es el que queremos resolver con inteligencia artificial”. Su colega, la investigadora y docente Sandra Perdomo, añade un matiz personal: tras acompañar a su madre en un diagnóstico de cáncer de mama que se demoró seis meses en confirmarse, comprendió que publicar artículos no bastaba; había que crear soluciones concretas que acortaran los tiempos para las pacientes.

El problema de la citología es conocido, pero sigue sin resolverse. Aunque es muy específica, su sensibilidad fluctúa entre el 30% y el 60%. Dicho en cifras simples: hasta seis de cada diez mujeres con lesiones incipientes pueden recibir un resultado negativo. Cuando vuelven años después, la enfermedad ya ha avanzado a estadios más graves, o incluso a cáncer invasivo. La pandemia de covid-19 agravó la brecha de diagnóstico, y la cobertura de vacunación contra VPH en Colombia —apenas 14% de las niñas— está lejos de la meta planteada por la OMS en su estrategia “90-70-90” para 2030: 90% de niñas vacunadas, 70% de mujeres tamizadas y 90% de casos tratados.

En Colombia la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) sigue muy por debajo de las metas. Aunque esta vacuna es fundamental para prevenir el cáncer de cuello uterino —además de otros tipos como el de vagina y vulva en mujeres, pene en hombres y ano y garganta en ambos sexos—, las coberturas nacionales son críticas. En 2024 la inmunización en niñas de 9 años alcanzó apenas un 52,6 % y en niños de la misma edad un 42,2 %, muy lejos del 95 % fijado por el Ministerio de Salud. Lo más preocupante es que en 2025 la situación se ha deteriorado: según la Liga Colombiana contra el Cáncer, para mayo se esperaba llegar al 39,5 % de cobertura, pero el promedio real fue solo del 19,5 %, con un rezago mayor en los varones.

Entre tanto, Bogotá reportó en 2024 un total de 2.014 nuevos casos de cáncer de cuello uterino, equivalentes a 48,9 por cada 100.000 mujeres, y 193 muertes, con una tasa de 4,7 por cada 100.000 mujeres. Ahí entra ALMA.

Cómo funciona ALMA: entrenar a la máquina como a un perro antinarcóticos

El funcionamiento de ALMA puede entenderse con una metáfora sencilla: entrenar a un perro para detectar drogas. Cuando un perro antinarcóticos aprende a identificar cocaína o marihuana, no basta con oler una sola muestra. Se le expone cientos o miles de veces a diferentes presentaciones, olores y variaciones, hasta que su cerebro abstrae las características esenciales. La próxima vez que huela algo similar, aunque esté en un contexto distinto, sabrá identificarlo.

Con ALMA ocurre lo mismo. El “perro” es un modelo de inteligencia artificial basado en deep learning; las “drogas”, en este caso, son las células cervicales. Para entrenar al modelo, los investigadores deben mostrarle miles de ejemplos de cada tipo de célula: normales, intermedias, glandulares, precancerosas, cancerosas, además de bacterias o levaduras que deben diferenciarse en diagnósticos. Cada célula se encierra en un rectángulo —un bounding box— y se etiqueta con precisión: “esto es una célula basal”, “esto es una lesión de bajo grado”, “esto no es relevante”.

El reto es monumental. Una sola lámina de citología puede contener entre 800.000 y 2 millones de células. El equipo escanea cada lámina en un proceso de 15 minutos, generando un archivo de hasta 60 GB en resolución gigapíxel. Como ninguna máquina puede procesar imágenes de ese tamaño, el software desarrollado por los dos investigadores fragmenta cada lámina en parches de 640x640 píxeles. Pero no recorta al azar: se centra en las zonas anotadas por los expertos y, para hacerlo más realista, aleatoriza la posición de la célula dentro del recuadro. De esta manera, el modelo aprende no solo las características del objeto, sino también que puede aparecer en distintas posiciones y contextos, como ocurre en la práctica clínica.

Cada parche va acompañado de un archivo con coordenadas exactas de la etiqueta. Luego, el software ejecuta un paso adicional: una validación automática que dibuja sobre la imagen el rectángulo que el modelo interpretaría. Si no coincide con lo que el experto marcó, el parche se descarta. Este mecanismo de “parches validados” es crítico en medicina, donde un error de ubicación podría significar que el modelo aprendió algo distinto de lo que el especialista quería enseñar.

Consulta más sobre: Cómo El Bosque impulsa la Apropiación Social del Conocimiento para hacer ciencia con la gente

De cada lámina pueden obtenerse entre 5.000 y 20.000 parches. Estos fragmentos son revisados en lotes de diez por citotecnólogos senior de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), quienes pueden aprobarlos o devolverlos para corrección. Al mismo tiempo, el sistema registra qué anotador junior trabajó en cada parche y genera métricas de precisión junto con retroalimentación personalizada. “Es como entrenar cachorros —explica el profesor Cardona—: no se les enseña a reconocer 50 olores de golpe, sino dos o tres hasta que los aprendan bien. Con las células ocurre lo mismo”.

Más allá de apoyar la lectura de citologías, el propósito global de ALMA es ayudar a construir bases de datos médicas confiables, con imágenes cuidadosamente revisadas y etiquetadas por expertos. Estos datasets son las que permiten entrenar a los sistemas de inteligencia artificial para que aprendan a reconocer patrones en tejidos o células, tal como un estudiante aprende observando ejemplos reales. En otras palabras, ALMA no solo busca detectar lesiones, sino crear el conocimiento digital que hará posible que futuras herramientas médicas sean más precisas y seguras.

El resultado es un dataset estructurado, validado y con trazabilidad académica, algo que no existía antes en Colombia. Como resume la docente Perdomo: “La inteligencia artificial surge como esa herramienta para ver lo que el ojo humano no puede distinguir, incluso después de controles de calidad. Por eso este software es tan valioso: porque convierte el trabajo experto en un insumo confiable para entrenar a la máquina”.

Aunque los avances son significativos, ALMA sigue en fase alfa. Esto significa que el software aún requiere validaciones clínicas, pruebas externas y procesos regulatorios antes de convertirse en una herramienta de uso extendido en hospitales o laboratorios. En palabras de sus investigadores, se trata de un prototipo prometedor que demuestra la viabilidad técnica y científica, pero que todavía debe recorrer un camino riguroso de verificación para garantizar su confiabilidad en escenarios reales.

Tecnología con alma

La plataforma no se pensó inicialmente como un producto, sino como una solución a necesidades internas. Pero al integrar en un solo flujo la digitalización, el recorte, la validación y la revisión experta, terminó convirtiéndose en un software pionero que ningún otro sistema ofrecía. Su interfaz limpia y cuidada, poco común en el mundo médico, fue uno de los aspectos más comentados cuando los docentes presentaron el prototipo en congresos recientes.

Te puede interesar: Volver a empezar: la vida después de un trasplante de córnea

Más allá de la técnica, está la misión. La profesora Perdomo lo explica con claridad: “Yo llevaba casi tres décadas en el laboratorio, publicando en revistas científicas. Pero cuando vi a mi madre esperando medio año para un diagnóstico, entendí que los artículos no pueden ser el fin. El fin tiene que ser que las soluciones lleguen a las pacientes”. Ese espíritu explica también el nombre. ALMA es acrónimo de Asistente de Lectura Médica Automatizada, pero al mismo tiempo evoca el alma como símbolo de lo esencial, de lo que da sentido a la vida y a la ciencia.

El proyecto ya ha generado contactos internacionales con la Universidad de Salamanca, el AIR Institute y el supercomputador MareNostrum en Barcelona, entre otros. Sin embargo, sus investigadores insisten en que lo fundamental no es la notoriedad académica, sino el impacto social: menos falsos negativos, derivaciones más oportunas, y un diagnóstico más justo para mujeres que no pueden esperar.

En un país con brechas de acceso y coberturas de vacunación contra VPH aún perfectibles, un lector automatizado, validado y auditable puede ser la diferencia entre controlar una lesión de bajo grado y llegar tarde. ALMA no pretende sustituir a la clínica; aspira a darle mejores datos —rápidos, consistentes y explicables— a quienes toman decisiones. Esa es, al final, la promesa de la IA bien hecha: más precisión para cuidar mejor.

Más Noticias

Te puede interesar

Therian, salud mental e identidad: claves para entender el fenómeno viral

23 de Febrero de 2026

Comunicaciones

El debate sobre jóvenes que se identifican como animales crece en redes. Desde la salud mental explicamos identidad y trastorno clínico.

El dolor lumbar no espera a la vejez: un desafío creciente en la vida laboral

21 de Noviembre de 2025

Comunicaciones

En el Congreso Interdisciplinario de Rehabilitación, especialistas abordaron el dolor lumbar y diversas patologías con enfoque interdisciplinario.

Del desprendimiento de retina a las gafas inteligentes en El Bosque

14 de Noviembre de 2025

Comunicaciones

En esta jornada del Programa de Optometría expertos hablaron de urgencias visuales y de tecnologías que devuelven la autonomía visual.

Universidad El Bosque lanza el primer Doctorado en Cuidados Paliativos de Latinoamérica

13 de Noviembre de 2025

Comunicaciones

Esta propuesta académica busca fortalecer la investigación científica en torno al sufrimiento humano, la atención integral y la calidad de vida.

La inteligencia artificial y la comunidad sorda: el debate que falta en la educación digital

16 de Octubre de 2025

Comunicaciones

En el II Congreso de Tendencias en Educación Digital - EDU DIGITRENDS planteamos cómo repensar la accesibilidad desde el diseño y la formación.

¿Puede la inteligencia artificial evaluar como un profesor universitario?

26 de Agosto de 2025

Comunicaciones

Un estudio de El Bosque, publicado en la revista Comunicar, analizó la capacidad de la IA para evaluar trabajos de grado frente al juicio de docentes.

Cómo prepararte para la Media Maratón de Bogotá sin poner en riesgo tu salud

24 de Julio de 2025

Comunicaciones

Desde la Especialización en Medicina del Deporte y de la Actividad Física de El Bosque compartimos recomendaciones para correr la Media Maratón.

¿Hablas con la inteligencia artificial sobre tu salud mental y no con tu psicólogo?

16 de Julio de 2025

Comunicaciones

Más jóvenes recurren a chatbots, como ChatGPT, cuando no pueden acceder a un profesional en psicología. Exploramos sus límites y alcances.

Investigación revela brechas en cuidados paliativos en zonas rurales

09 de Julio de 2025

Comunicaciones

Las universidades El Bosque, La Sabana y el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos revelan desigualdades en regiones apartadas de Colombia.

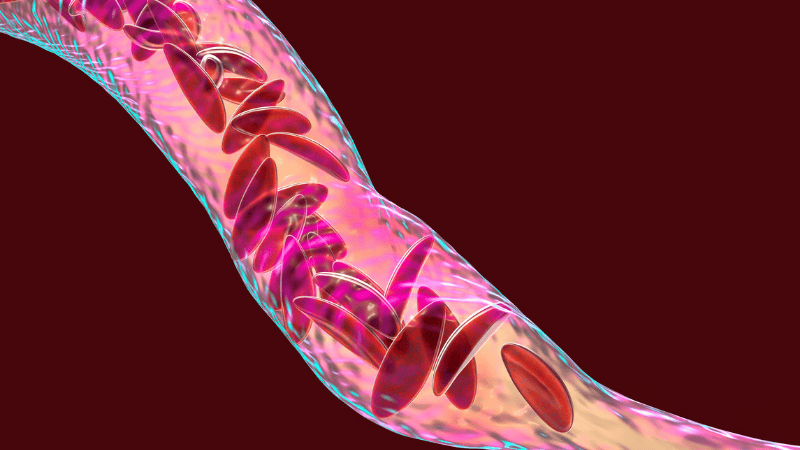

Día Mundial de la Drepanocitosis: visibilizar y transformar la atención en salud

19 de Junio de 2025

Comunicaciones

La Facultad de Enfermería de la Universidad El Bosque lidera proyectos para sensibilizar y mejorar la atención de la drepanocitosis en Colombia.

Vigilada Mineducación. Personería Jurídica otorgada mediante resolución 11153 del 4 de agosto de 1978.

Conéctate con la UEB

#ViveElBosque

Información de contacto

Instalaciones Bogotá

Av. Cra. 9 No. 131 A - 02

PBX: (601) 648 9000

atencionalusuario@unbosque.edu.co

Instalaciones Chía

Autopista Norte Km. 20 costado occidental Vía Chía - Bogotá

PBX: (601) 676 3110

Admisiones

Av. Cra. 9 No. 131A - 02,

Edificio Fundadores, Piso 1, Bogotá, Colombia.

Teléfono: (601) 648 9000 Ext.: 1170

WhatsApp: (+57) 311 512 8420

gestionadmisiones@unbosque.edu.co

Horario de atención

Lunes a jueves: 8:00 a.m. a 6 p.m.

Viernes: 8:00 a.m. a 5 p.m.

Sábado: 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Instalaciones Bogotá

Av. Cra. 9 No. 131 A - 02

PBX: (601) 648 9000

atencionalusuario@unbosque.edu.co

Instalaciones Chía

Autopista Norte Km. 20 costado occidental Vía Chía - Bogotá

PBX: (601) 676 3110

Admisiones

Av. Cra. 9 No. 131A - 02,

Edificio Fundadores, Piso 1, Bogotá, Colombia.

Teléfono: (601) 648 9000 Ext.: 1170

WhatsApp: (+57) 311 512 8420

gestionadmisiones@unbosque.edu.co

Horario de atención

Lunes a jueves: 8:00 a.m. a 6 p.m.

Viernes: 8:00 a.m. a 5 p.m.

Sábado: 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Información legal

- /sites/default/files/2025-04/Inscripciones.gifmain_menu_inscripcionscard-gif-sub-menu

- /sites/default/files/2025-04/Programas.gifmain_menu_programscard-gif-sub-menu

- /sites/default/files/2025-04/Facultad.gifmain_menu_facultiescard-gif-sub-menu

- /sites/default/files/2025-04/Vida%20Universitaria.gifmain_menu_universcard-gif-sub-menu

- /sites/default/files/2025-04/Nuestro%20Bosque.gifmain_menu_ubcard-gif-sub-menu

- /sites/default/files/2025-04/Investigaciones.gifmain_menu_investigationcard-gif-sub-menu